近代以来,西方列强以坚船利炮轰开中国国门,海权失守、航权旁落。为挽救航权、维护海权,中国高等航海教育在上海应运而生。1909年晚清邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)设船政科,1912年易名为交通部吴淞商船学校,1933年更名为交通部吴淞商船专科学校,之后校名又几经更迭,为现上海海事大学前身。

吴淞商船专科学校,这所中国近代航海教育的先驱,在中华民族生死存亡的抗战岁月里,虽饱受校舍被毁、辗转迁徙之苦,其师生与遍布航运界的校友,仍以炽热的爱国情怀与精湛的航海技艺,投身于这场伟大的全民族抗战中去。他们在江海之上、运输线上,乃至直接战场上,谱写了一曲曲可歌可泣的壮丽篇章。

一、校舍尽毁,弦歌不辍:吴淞商船的抗战迁徙路

地处战略要冲吴淞口的吴淞商船专科学校,淞沪会战伊始便成为日军轰炸与炮击的重点目标。1932年“一·二八”事变中,校舍与实习工厂大半毁于日军炮火,书籍仪器惨遭劫掠,学校被迫迁入上海法租界亚尔培路(今陕西南路)赁屋复课。1933年校舍修复后,方迁回原址。其间,学生们投笔从戎、赴京请愿、成立抗日救国会、组织募捐,以多种形式投身抗日救国运动,彰显了强烈的爱国精神。

“一二八”事变中被毁的校园

“一·二八”事变中学校半数以上学生失踪

(摘自《泣血吴淞口——侵华日军在上海宝山地区的暴行》)

学校学生高举“准备牺牲去”大旗

(举旗者右为沈绳一、左为杨克纯,旗下右为陈柱明,左为钱洪涛)

学校学生赴京请愿之亲身经历致亲友的信件(1931年)

然而,1937年“八·一三”事变爆发,日军飞机再度猛烈轰炸学校,校舍、实习工厂、图书馆及仪器设备几近化为灰烬。学校只得再次迁入上海市区吉斯菲尔路(今万航渡路)75号的临时校舍,在极端困难的条件下勉力维持教学,最终于9月底被迫停办。中国高等航海教育在其发源地再度中断。

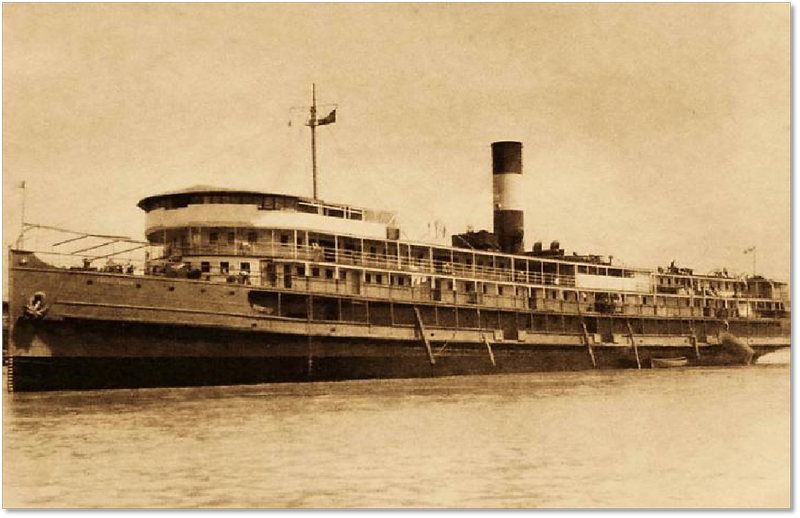

随着上海沦陷、战局恶化,为保存国家航海教育命脉,响应国民政府“教育抗战”号召,师生们怀揣教育救国、传承火种的信念,历经艰险,长途跋涉,于1939年10月底抵达战时陪都重庆。在临时租赁的招商局“江顺”轮上率先开学,并更名为“国立重庆商船专科学校”,直属教育部管辖,成为国家在抗战大后方重点扶持的航海高等学府。

1940年3月,“江顺”轮租约期满,学校迁至江北人和场(今两江新区人和街道),暂借段家花园及黄氏宗祠为临时校舍。1942年,位于江北头塘溉澜溪(今属重庆市江北区)的新校舍落成,学校正式迁入。尽管辗转流离、经费拮据、条件简陋、生活困苦,师生们依然秉持严格的教学管理制度,明确以培养战时急需的航运、造船人才及海军预备力量为目标,教学内容紧扣实用性与战时需求,创造了“高山上学航海”的教育奇迹。

“江顺轮”临时校舍

江北头塘溉澜溪校舍

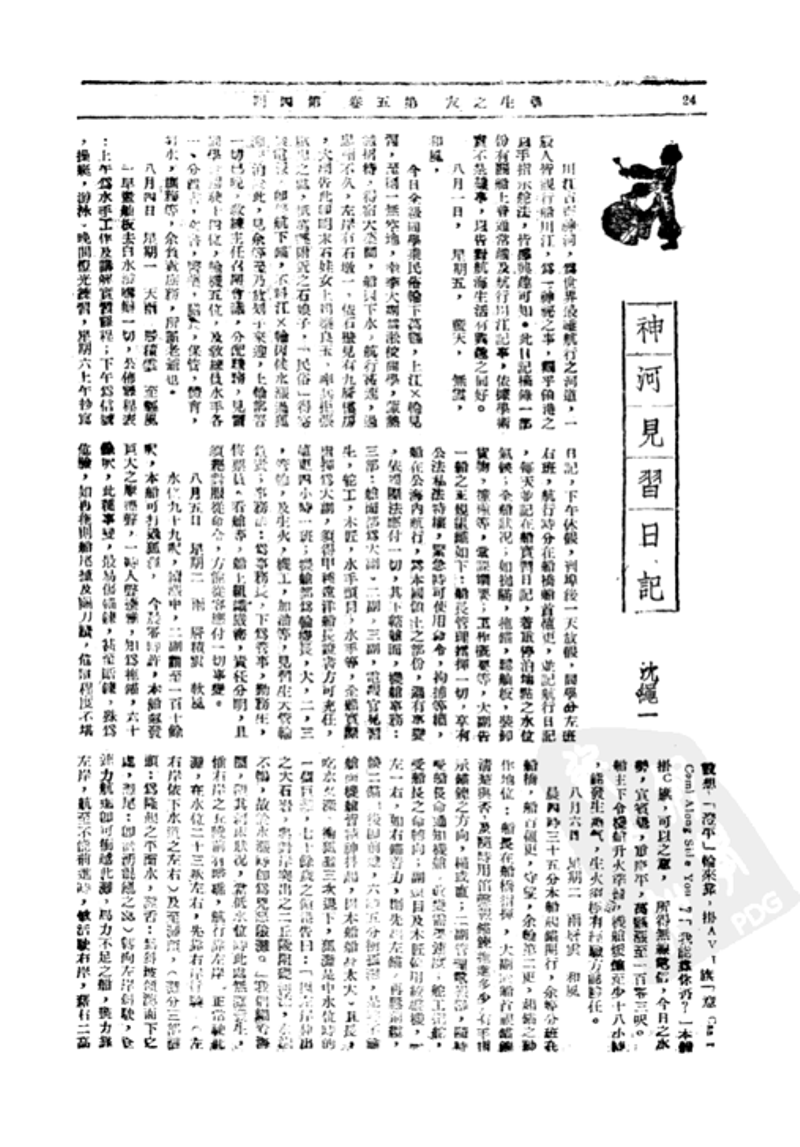

一批杰出的航海、造船、轮机专家,如叶在馥、杨槱、魏文翰等,随校西迁或在重庆加入。学校克服万难,开设航海、轮机、造船三科,强化课堂理论与战时实用技能的结合,利用长江、嘉陵江上的民船进行实践训练,并组织学生到轮船招商局、民生公司的长江内河船舶实习,生动诠释了“航运救国”的坚定信念与航海人的坚韧精神。

沈绳一在《学生之友》上发表的见习日记(1942年10月)

《学生之友》刊文

1942年《学生之友》刊文盛赞:“商船学校抗战后在重庆复兴,这表示我们国家目前虽远离海洋,但我们(有)这个决心,把海洋争回来。因为海洋是我们中国的生命线。”并称“在船上上课,这是在中国教育史上值得记载的一页。”

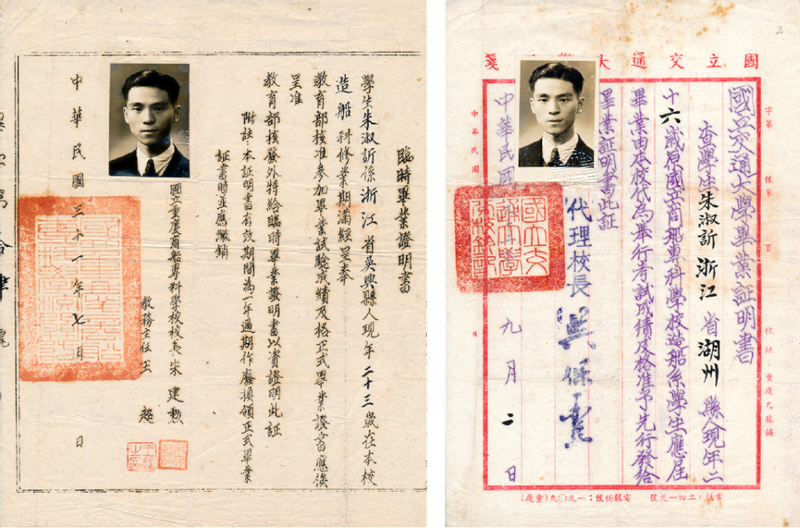

1943年,因战时经费极度紧张、办学条件持续恶化,加之国民政府教育部推行“专科以上学校调整”政策,国立重庆商船专科学校奉令停办,其造船科以及轮机、航海专修科的师生及设备,并入同在重庆的国立交通大学(重庆总部)。并入后,航海与轮机两专修科仍沿袭旧制,造船科则扩展为4年制的造船工程系,成为中国高校建立的第一个培养大学本科生的造船工程系。虽建制不再独立,但航海、轮机、造船的专业教学与人才培养在交大框架下得以赓续,直至抗战胜利。

“一人两证”

(毕业生同时获得国立重庆专科学校和国立交通大学的毕业证明)

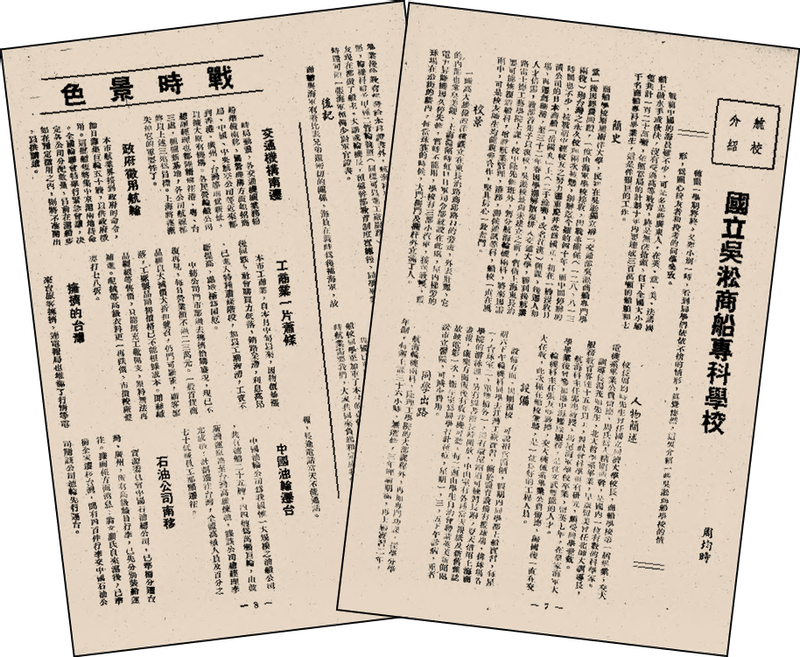

1946年2月,国民政府教育部决定在上海恢复吴淞商船专科学校,定名为国立吴淞商船专科学校。时任校长周均时为学校迁回与复校殚精竭虑。他既是卓越的教育家,更是以身殉国的爱国者。1949年11月,他在重庆参与建立民革川东分会地下组织及策反工作,不幸被捕,最终被国民党特务杀害于重庆渣滓洞,是著名的“红岩烈士”之一。

校长周均时在《航务月刊》上撰文介绍学校

二、浴血奋战,共赴国难:吴淞商船师生校友的抗战壮举

在民族存亡的危急关头,吴淞商船专科学校的师生及校友们,凭借精湛的航海轮机技艺与炽热爱国之心,挺身而出,成为抗战时期中国水上运输与作战的中坚力量。他们以血肉之躯,在广阔的江海战场乃至异国天空,谱写了一曲曲气壮山河的卫国壮歌。

吕传镛:投笔赴戎机,学军报国仇——亲身杀敌的抗日英雄

吕传镛(1910-2012),1931年由大夏大学转入吴淞商船专科学校轮机科。参加全国大学生代表会后,愤于国民政府“安内攘外”政策,毅然弃文习武,写下“投笔也不为封侯,一心只为报国仇,此去疆场逐豺狼,不灭日寇誓不休”的誓言,投身军旅抗日救国。先后参加淞沪会战、昆仑关战役、宜昌攻坚战、滇缅线作战等重要战役。

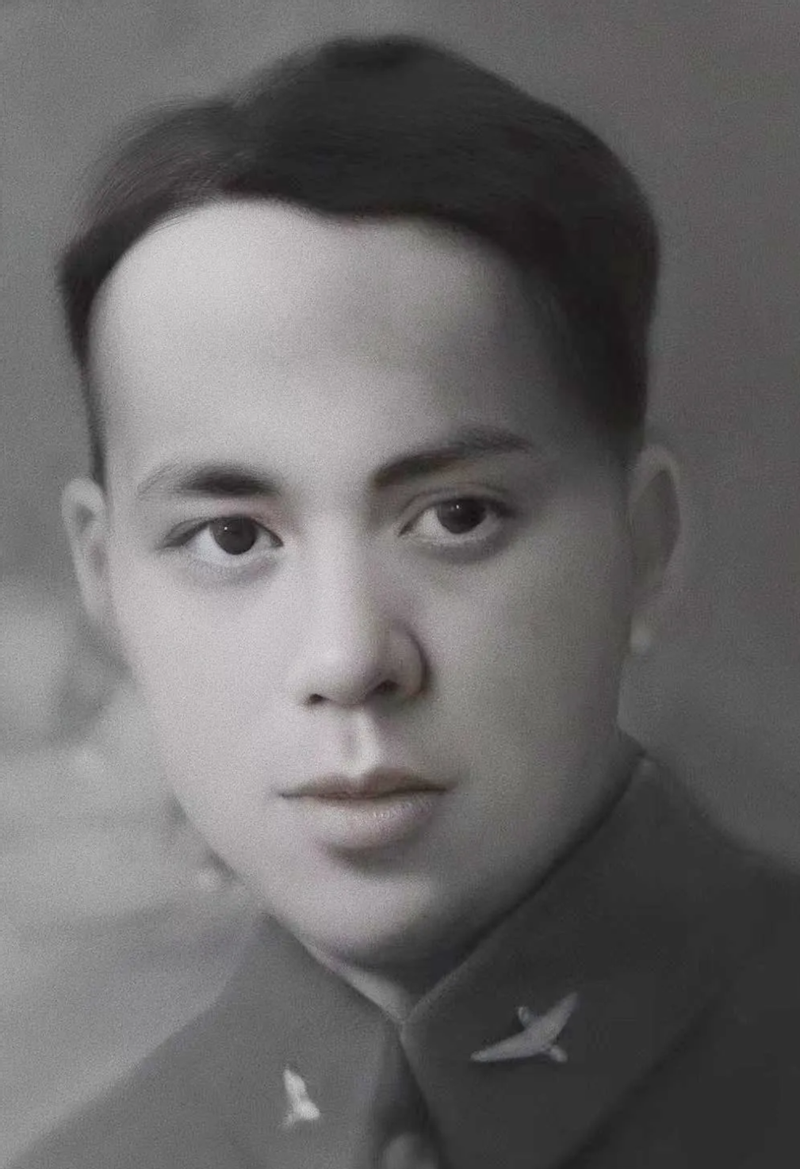

吕传镛

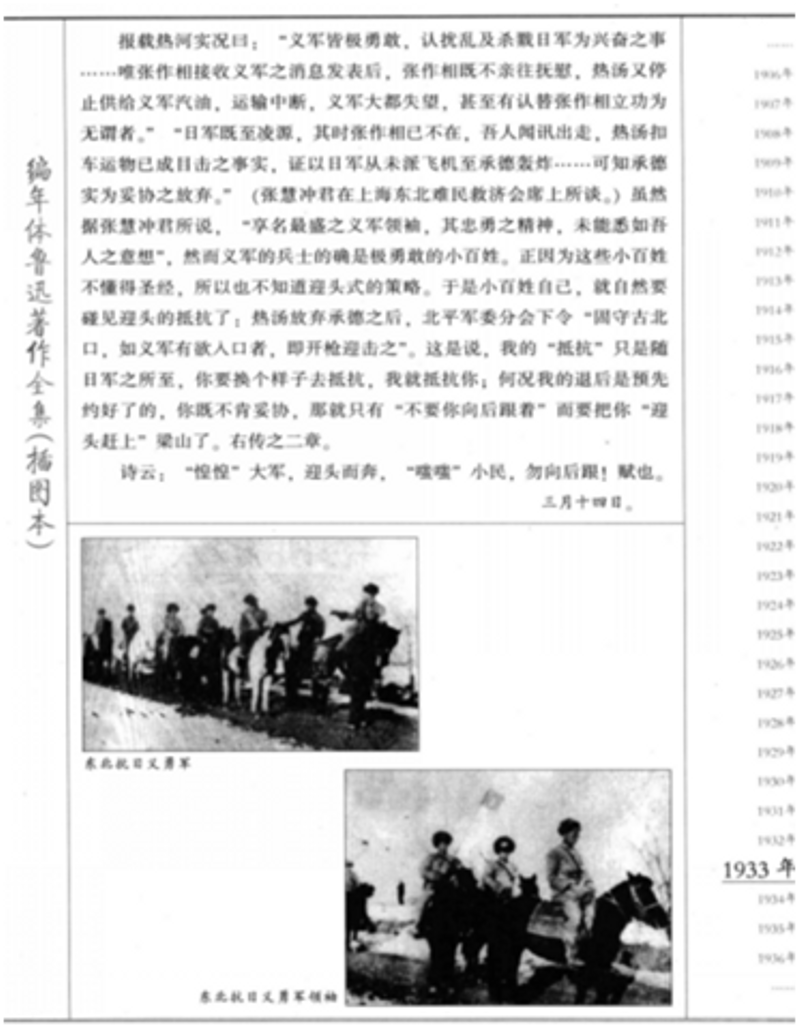

张慧冲:镜头录暴行,光影励同胞——中国抗战纪录片“第一人”

张慧冲(1896-1962),吴淞商船学校1914级驾驶科学生,海派魔术创始人。1932年淞沪抗战期间,他冒险拍摄日军暴行及第19路军英勇作战的珍贵镜头,制作成纪录电影《上海抗日血泪史》,在上海、广州公映,极大激发了民众抗日热情。1933年3月19日,鲁迅在《申报》以“迎头经”为题,赞其记录了“享名最盛的义军”和“极勇敢的小百姓”。

张慧冲

鲁迅作《迎头经》篇

傅啸宇:长空歼敌寇,热血染碧霄——屡立战功的空军英雄

傅啸宇(1915-1937),吴淞商船学校1931级驾驶科学生,1933年考入中央航空学校。抗战爆发后任空军第五大队少尉分队长。1937年8月14日至9月23日间,他屡立战功:在长江口击伤日舰;在上海击落日机一架;多次执行对敌航母及司令部的侦察轰炸任务;在吴淞口轰炸日舰及敌阵地。9月28日空战中重伤,10月5日殉国,年仅23岁。

傅啸宇

施祖炜:穿梭烽火线,维系黄金道——中国实业“敦刻尔克大撤退”参与人

施祖炜(1912-2015),吴淞商船学校1933级驾驶科学生。曾任民生公司“民元”轮二副。1937年8月12日,“民元”轮通过江阴常山水道后,航道随即遭封锁。为保障这条维系大后方经济军事命脉的长江中上游“黄金水道”安全,施祖炜冒着日军轰炸扫射,参与民生公司组织的上海至南京人员物资大转移、宜昌大撤退等行动,抢运兵员与物资。

施祖炜

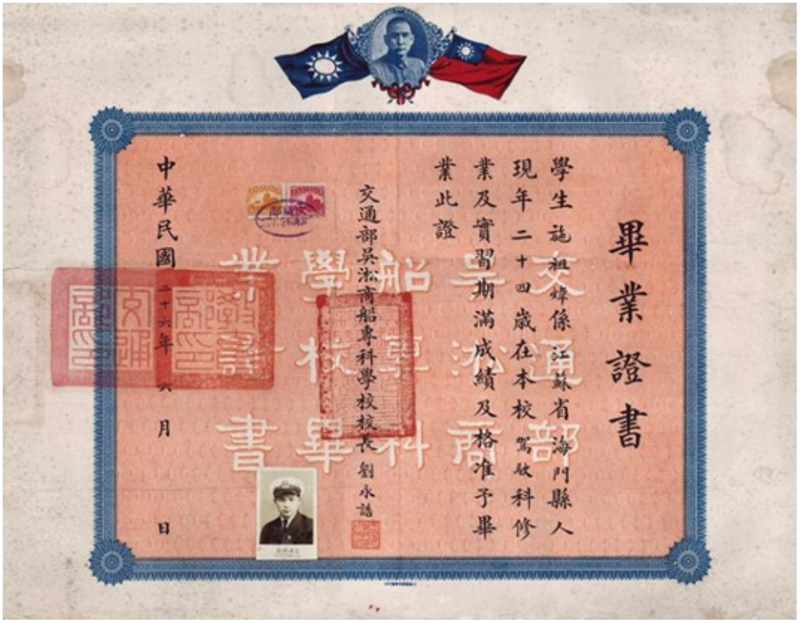

施祖炜毕业证书

梁添成:侨子驾铁鹰,碧血卫渝州——民国空军“四大天王”之一

梁添成(1913-1939),印尼华侨,吴淞商船学校1930级驾驶科学生,后考入中央航校第六期。1938年3月起,他驾机在封邱扫射日军、峰县轰炸日军、枣庄击落日机一架,并参加武汉空战。1939年5月3日重庆空战中击落日机七架,5月12日再次参战。同年6月11日,日机27架袭渝,梁添成驾2307号机升空迎敌,不幸被击中殉国,年仅27岁。

梁添成

黄季成:海关燃烽火,丹心护国门——上海“护关运动”先驱

黄季成(1911-1986),吴淞商船学校1930级驾驶科学生,曾任职上海江海关。1938年5月7日,他参与牵头发动江海关2000多名职工罢工,推动发表《抗日护关宣言》,“际此伟大时期,对于违反国家民族利益之伪组织,誓承以往光荣奋斗历史,决不合作”,掀起震惊中外的“护关运动”,并利用职务掩护开展抗日活动。后参与编写《中国航标史》。

黄季成

雷天眷:远征袭日本,纸弹唤和平——人道远征日本“第一人”

雷天眷(1911-1942),吴淞商船学校1929级驾驶科学生,1932年转入空军军官学校。1938年5月19日夜,他与其他7名飞行员分乘两架轰炸机远征日本本土,飞经久留米、福冈、佐贺、佐世保上空,盘旋两个多小时,投下14万份传单后安全返航。传单呼吁日本国民觉醒,反对侵略,史称“纸片轰炸”或“人道远征”。

人道远征归来部分队员合影(左三为雷天眷)

胡运洲:勇闯金沙险,魂铸抗战路——金沙江险滩试航勇士

胡运洲(1909-1939),吴淞商船学校1931级驾驶科学生,立志“中国正图自强,航业必须发展。吾辈青年,可不于此时艰苦磨炼,储为国用耶!”1939年,他代表西南运输总处参与金沙江查勘试航队,完成云南金江街至四川宜宾千余公里、200余险滩的实地查勘。后为攻克金沙江航道“阎王关”老君滩,不幸落水牺牲。

胡运洲

陈泰云:军运殉职守,忠魂系川江——川江军运英勇烈士

陈泰云(1911-1942),吴淞商船学校1931级驾驶科学生,民生公司职员。1942年,任“民来”轮大副,参与川江军运,承担运送川军出川抗战及抢运前线伤兵与难民回川的任务。船由三斗坪回航重庆,经青滩时因水流湍急致船倾覆。陈泰云不顾危险,忠于职守抢救人员,终因力竭殉难。

陈泰云

三、山河光复,正义昭彰:吴淞商船师生校友的爱国情怀

当胜利的曙光驱散战争的阴霾,吴淞商船专科学校的师生及校友们,怀着历经血火淬炼的爱国赤诚与英勇无畏的担当精神,直面战争元凶,揭露日寇罪行,为牺牲的同胞战友伸张正义,为国家和民族洗刷耻辱、重振海权,铸就了一座座见证历史、捍卫公理的精神丰碑。

周应聪:智献联合国,勋章铸基石——《联合国宪章》起草人

周应聪(1900-1985),吴淞商船学校1913级驾驶科学生,后转入烟台海军学校。1945年4月,作为中国代表团成员赴美参与联合国国际组织会议,力主将“维护国际和平与安全”“制止侵略行为”“发展国际友好关系”等核心宗旨写入《联合国宪章》,为战后国际秩序奠定重要基础。同年6月,《联合国宪章》及国际法院规约获全体大会一致通过。

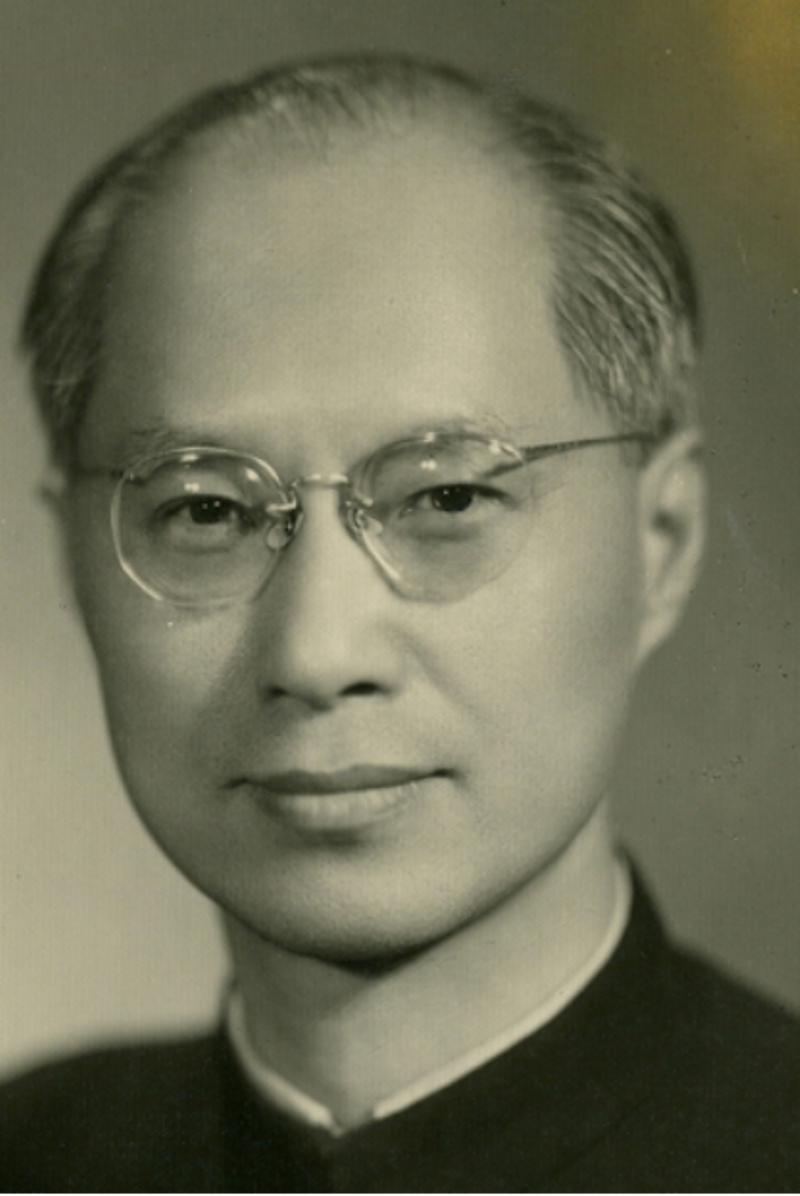

周应聪

高文彬:东京证暴行,青史留证言——东京审判亲历者

高文彬(1922-2020),1945年毕业于东吴大学法学院。1946年5月至1948年8月,参加东京审判,任国际检察局翻译、中国检察官办事处秘书,负责翻译、核对庭审记录及联络文件处理。期间,他发现并揪出“百人斩”元凶的关键证据,直接促成战犯井敏明、野田毅被判处死刑。1980年起任上海海运学院(前身为吴淞商船专科学校)教授,长期致力于东京审判相关史料的整理与研究,他多次呼吁建立“东京审判纪念馆”,并叮嘱学生,“无论在哪个岗位上工作,要记住自己是中国人,要为维护国家尊严和利益出力”。

高文彬

方莹:石碑擎砥柱,受降雪国耻——接受日军降舰中方代表

方莹(1889-1965),吴淞商船学校1913级驾驶科学生。1941年率部击退进犯宜昌日军。1943年5月,率守炮台官兵在石牌要塞英勇击退日军重兵围攻。1945年至1947年间,方莹奉命代表中国海军先后在汉口、上海接收日本赔偿军舰,并发表演说:“公理不是强权所能改变的……凡是违反时代的潮流,违背人民的意愿,醉心于强力是恃,抱着侵略野心,阴谋诡计、疑忌他人,以邻为壑,而不肯谋求世界秩序的国家,其结果是一定要得不偿失。”

方莹

何炳才:南沙复疆土,香江举义旗——宣誓南海主权“第一人”

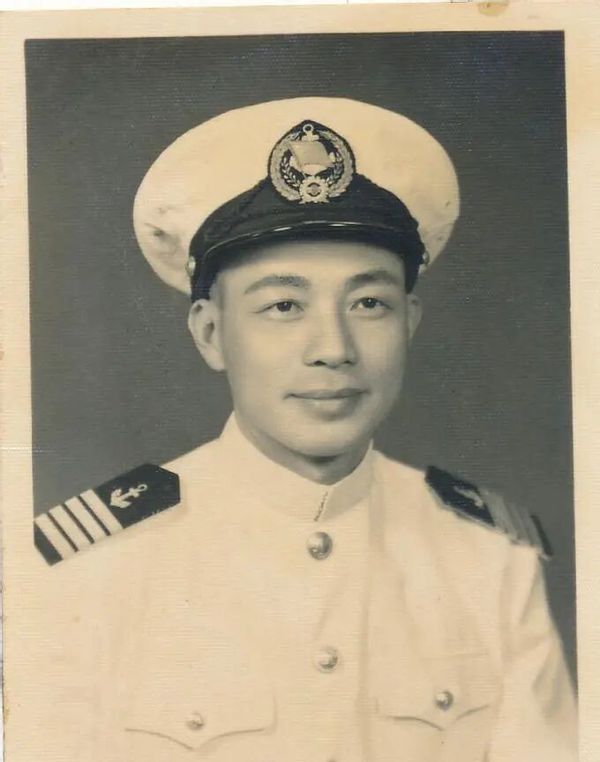

何炳材(1912-1998),1936年毕业于上海税务专门学校海事班(后并入吴淞商船学校)。曾任海军太平舰副舰长。1946年12月,他驾“太平”号护卫舰从日军手中收复南沙群岛主岛黄山马礁,并以“太平”为该岛命名(今太平岛),使被法、日侵占的南沙回归祖国。1949年10月,在香港率“海康”号缉私舰起义,史称“九龙关护产起义”,是27艘起义舰艇中唯一的华人舰长。1950年6月12日,安全顺利地驶回广州,支援人民海军解放万山群岛战斗。

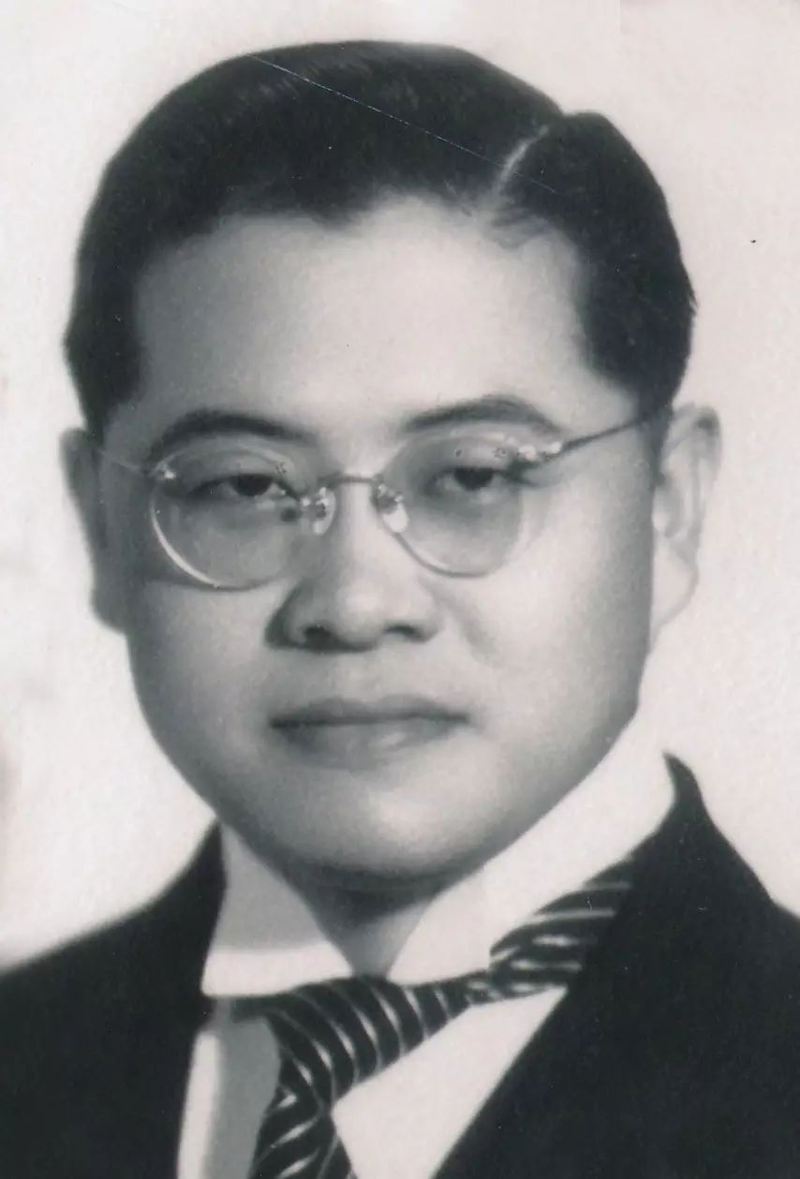

何炳材

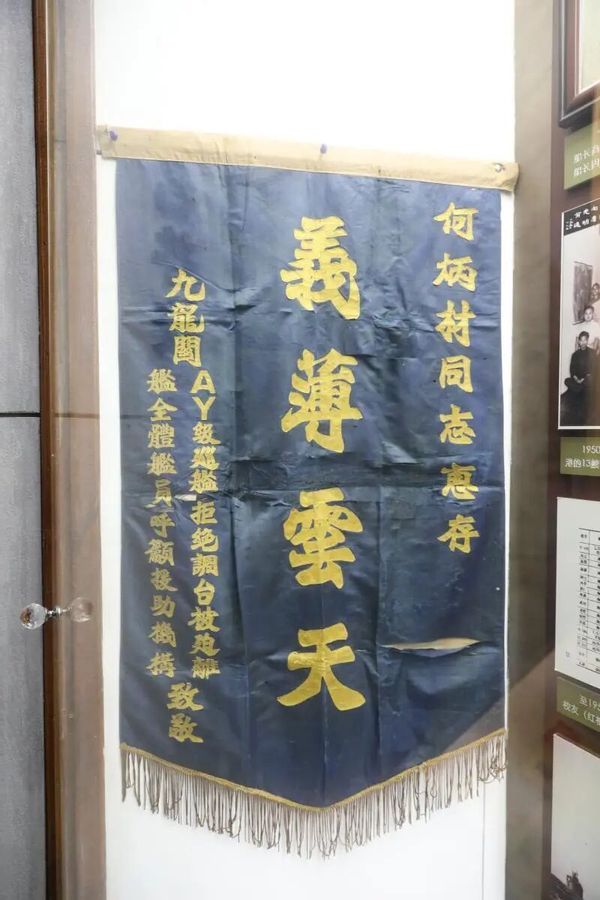

校史馆珍藏的何炳材船长九龙关起义时被授予的锦旗